Em 1894, o escritor de ficção científica, jornalista e defensor da eugenia H. G. Wells, escrevendo na revista Nature, pediu aos cientistas que “popularizassem” a ciência. Wells argumentou que, quando os custos de pesquisa aumentam e o Estado se torna o principal patrocinador da ciência, os cientistas não podem mais ignorar as percepções públicas: “manter um interesse exterior inteligente nas investigações atuais torna-se de quase vital importância”. Se o público não se importasse com a ciência, não apenas haveria “o perigo de suprimentos serem interrompidos”, mas também o perigo de o público endossar investigações “de valor duvidoso” (ironicamente, dada a entusiasmo de Wells pela eugenia).

Grandes esforços para levar a ciência ao público americano foram lançados no início do século XX. A missão da agência de notícias Science Service, fundada em 1921, era levar a cobertura científica para a mídia mainstream e “criar”, como disse a historiadora Cynthia Bennet, “uma base de apoio que valorizasse, exigisse e protegesse a pesquisa científica”. Esses esforços eram em parte sobre financiamento, mas também foram concebidos como sobre a criação de uma população informada e consciente da ciência, que pudesse participar de maneira significativa da democracia americana. O apelo de Wells foi de fato atendido: a ciência tornou-se parte do ciclo de notícias, onde permanece até hoje. Mas mesmo desde o início, os valores apregoados pela imprensa livre estavam quase ausentes na cobertura científica.

Embora a fé no ideal tenha desmoronado, o jornalismo em uma sociedade democrática é dito ser sobre “falar a verdade ao poder”. A atenção crítica tem sido focada na cobertura midiática da política, mas em uma sociedade moldada pela ciência — desde a vigilância até a biotecnologia — a cobertura científica é essencial para os interesses públicos. Embora esteja claro que a suspeita direta da pesquisa científica, como a negação da mudança climática, possa ter consequências catastróficas, isso não deve dar ao empreendimento científico (ainda amplamente subsidiado pelo Estado) um passe livre para o escrutínio.

Acontece que uma quantidade surpreendente de cobertura científica pode ser descrita como pouco mais do que marketing para centros de pesquisa de elite. Alguns comentaristas reconheceram parte do problema; a revista Nature, por exemplo, expressou preocupação de que os jornalistas atuem como “torcedores” que realizam um “serviço de relações públicas” para os cientistas e, portanto, a revista pediu que os cientistas ajudassem a imprensa a lançar um “olhar justo, mas cético” sobre o empreendimento científico.

Mas essa proposta ignorou intencionalmente mudanças importantes na maneira como cientistas acadêmicos e universidades, de maneira mais ampla, operam. Universidades cada vez mais voltadas para o mercado comercializam histórias chamativas que aumentam a visibilidade e geram fundos. Isso significa que os cientistas provavelmente não ajudarão o jornalismo a quebrar seus maus hábitos. Como resultado, assuntos de interesse público relacionados à empreitada científica, como a preocupante tendência de privatizar a ciência acadêmica, são perdidos no entusiasmo da imprensa.

A história do jornalismo científico

Apesar de suas aspirações nobres, o jornalismo científico até mesmo em seus primórdios compartilhava grande parte de sua perspectiva com a indústria de relações públicas, que também fazia apelos retóricos à democracia. Um dos gurus da indústria foi Edward Bernays, que definiu os princípios por trás das relações públicas em seu livro Propaganda de 1928.

Seu argumento era simples: a democracia pode ser perigosa, portanto, a opinião pública deve ser ajustada por “governadores invisíveis”, que “puxam os fios que controlam a mente pública”. O trabalho de Bernays no setor político e corporativo é bem conhecido, mas ele também mirou a ciência: já que as grandes empresas se beneficiam (e financiam) a pesquisa básica, era natural que elas também “assumissem a responsabilidade de interpretar seu significado para o público”.

“A propaganda era vista como essencial para “acostumar o público à mudança e ao progresso”. Essa visão iria definir a imprensa científica.“

O jornalista Boyce Rensberger chamou as décadas seguintes de “Era Gee-Whiz do jornalismo científico”, em que o jornalismo se concentrou “nas maravilhas da ciência e no respeito pelos cientistas”. Ele citou o caso do repórter de ciências do New York Times, William Laurence, que ficou tão impressionado com a ciência da bomba atômica que a administração Truman o contratou para escrever comunicados de imprensa sobre ela.

Laurence testemunhou a explosão de Nagasaki e, em seu relato, ficou maravilhado com o “meteoro artificial” — “uma coisa de beleza para se contemplar” — e as “milhões de horas de trabalho intelectual concentrado sem dúvida o mais concentrado esforço intelectual da história”. Sua reportagem vencedora do Prêmio Pulitzer promoveu a ciência (e a agenda do governo), mas negligenciou seus efeitos devastadores na sociedade.

As relações públicas permearam o discurso interno dos cientistas. Um artigo de 1953 na revista Science foi claro: “A ciência precisa de relações públicas excepcionalmente boas” e é “uma questão de simples auto-interesse” que os cientistas façam lobby por isso. E ainda havia dissidentes mesmo naquela época. Em 1950, o químico Anthony Standen escreveu Science is a Sacred Cow, um título que fala por si.

Embora Standen tenha errado muito sobre a ciência que criticou, sua descrição da atitude da sociedade em relação à ciência ainda é verdadeira. Ele escreveu de um mundo “dividido em Cientistas, que praticam a arte da infalibilidade, e não-cientistas, às vezes chamados com desprezo de ‘leigos’, que são enganados por isso. Os leigos veem as coisas prodigiosas que a ciência fez, e são impressionados e intimidados”.

Até os jornalistas de ciência mais venerados do século XX viam como sua missão impressionar o público. Horace F. Judson, jornalista e autor da clássica história da biologia molecular, The Eighth Day of Creation, queria trazer a ciência básica, que ele achava que “oferece o mais alto tipo de satisfação humana… um prazer único e sublime”, para os leitores.

Não se pode esperar que Judson forneça percepções críticas; ele está recontando as histórias de homens que admirava. Ainda assim, ele estava preocupado de que a aliança academia-indústria de seu tempo comprometeria a pesquisa básica que ele celebrava em seu livro ao mudar os “objetivos e a natureza geral da empresa [de pesquisa]”. Ele estava certo.

Nos anos 1980, a pesquisa biomédica se tornou notavelmente comoditizada. As universidades começaram a patentear pesquisas mesmo quando os cientistas que as produziram sentiam que não eram úteis e viam a patenteação como “uma coisa bastante estranha a se fazer” (como nas chamadas “patentes Axel” da Universidade de Columbia), enquanto novas leis e decisões judiciais permitiam que as universidades patentassem até mesmo pesquisas financiadas com recursos públicos, incluindo organismos geneticamente modificados.

Enquanto isso, os gastos governamentais com pesquisa básica diminuíram tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, incentivando os cientistas a buscar financiamento em outras fontes, incluindo a indústria privada. Jornalistas como Judson, pareciam já não ser adequados para a divulgação da ciência.

Em 1985, o Comitê de Entendimento Público da Ciência da Royal Society emitiu um relatório que exortava as instituições de pesquisa a levar a sério as relações públicas. O relatório tinha um cheiro de Bernays, pedindo que os institutos trabalhassem na “melhoria de suas relações públicas” e fornecessem “briefings para jornalistas”. Também estabeleceu metas claras para a mídia: “artigos de destaque são particularmente valiosos”, e “abordagens biográficas e dramáticas ajudam a mostrar a ciência como uma atividade humana”.

Guerras de narrativa

Hoje, institutos de pesquisa poderosos exercem uma influência significativa na cobertura da imprensa (como a Royal Society poderia ter esperado). Este efeito corrosivo se torna mais evidente quando esses institutos estão envolvidos em conflitos. O incentivo para que universidades se associem com a indústria privada e patenteiem pesquisas acadêmicas naturalmente criou um terreno fértil para batalhas legais.

Como explicou o historiador econômico Philip Mirowski em seu livro de 2011, Science Mart: Privatizing American Science, “a presença duradoura de conselheiros jurídicos em programas de pesquisa científica é um dos principais atributos definidores do regime moderno de financiamento e gerenciamento da ciência americana”. Administradores universitários incentivam laboratórios de pesquisa a patentear agressivamente seu trabalho, especialmente em campos competitivos.

“Como resultado, milhões podem depender de narrativas de descoberta, e em uma guerra de narrativas, uma cobertura favorável da imprensa é fundamental.“

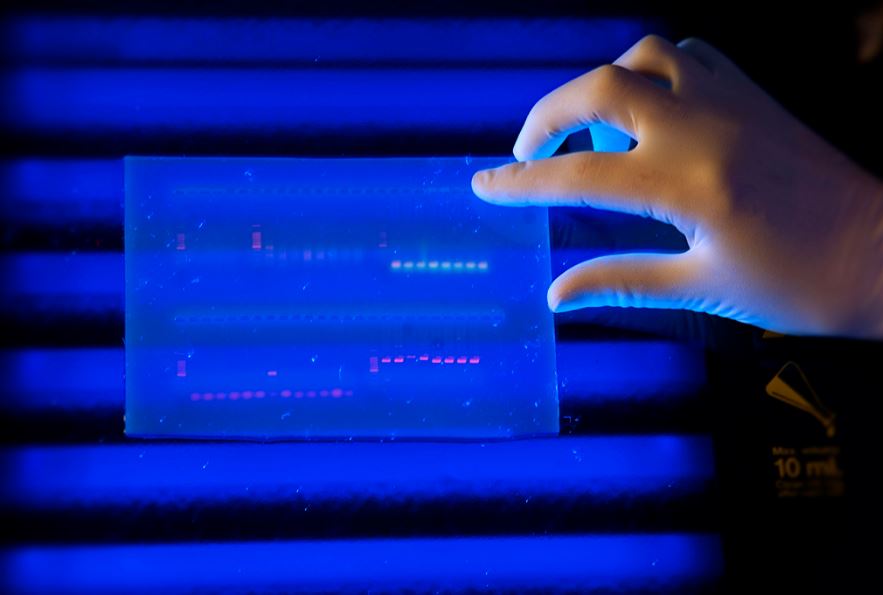

A guerra narrativa mais acirrada talvez tenha sido sobre CRISPR. Segundo a Wired, o sistema de edição de genomas CRISPR pode “eliminar doenças”, “resolver a fome no mundo” e “fornecer energia limpa ilimitada”. A patente do CRISPR é estimada em centenas de milhões de dólares — não surpreendentemente, as universidades lutam com unhas e dentes por ela.

CRISPR é um sistema imunológico bacteriano que reconhece o DNA estrangeiro (por exemplo, de vírus que entram em bactérias) e o direciona para destruição. Após determinar como funciona nas bactérias, os cientistas desenvolveram maneiras de usar o CRISPR para alterar o DNA nas células animais, o que pode ser usado para excluir mutações causadoras de doenças. A disputa amplamente coberta é sobre quem merece o crédito por este avanço. Se alguém acredita no potencial do CRISPR de “refazer o mundo”, nas palavras da Wired, então este projeto foi prejudicado pelo que é fundamentalmente um conflito de marcas.

O Broad Institute de Harvard e do MIT, um centro de pesquisa genômica de alto nível, entrou com uma patente sobre edição de genoma baseada em CRISPR e afirmou que seu próprio cientista, Feng Zhang, merecia o crédito. A UC Berkeley recorreu da patente, argumentando que o trabalho de Zhang só estendeu a pesquisa da cientista da UC Berkeley, Jennifer Doudna. Em 2014, o Broad Institute obteve a patente, que licenciou exclusivamente para uso terapêutico à empresa de Zhang, Editas. (Doudna, por sua vez, iniciou outras empresas baseadas em CRISPR.)

Os dois rivais levaram sua luta para a mídia. O diretor do Instituto McGovern do MIT criticou a revista Economist por não dar crédito suficiente a Zhang pelo CRISPR. Nas redes sociais, o Instituto McGovern atacou a Thomson-Reuters por negligenciar a previsão de que Zhang ganharia o Prêmio Nobel (uma previsão baseada em contagens de citações). Na costa oeste, os comunicados de imprensa da UC Berkeley referem-se a Doudna como “a inventora do CRISPR”, omitindo as contribuições de outros cientistas.

Patente e lucro

Universidades são conhecidas por exagerar a importância do trabalho de seus próprios pesquisadores, mas a forma como os jornalistas têm coberto CRISPR revela a ideologia implícita na imprensa científica.

STAT, uma nova revista científica publicada pelo proprietário do Red Sox, John Henry, cobre extensivamente o CRISPR. STAT tem conseguido obter publicidade e escritores de ciência de renome como Carl Zimmer do New York Times. No entanto, descobriu-se que STAT serve principalmente como o departamento de relações públicas do MIT e de Harvard.

No auge da disputa de patentes, publicou o perfil elogioso de Sharon Begley sobre Feng Zhang, que defende a reivindicação de Zhang ao CRISPR repetindo a narrativa oficial do MIT. Ela elogia Zhang, o compara a Einstein e se baseia em depoimentos de cientistas do MIT que estão investidos institucionalmente na batalha de Zhang. Ela não faz nenhuma tentativa de investigar criticamente a disputa de patentes ou suas implicações para o público.

Depois que o artigo apareceu, Begley recorreu às redes sociais para agradecer ao Broad Institute, bem como a Zhang e “seu incrível laboratório por me mostrar como eles estão forjando uma nova revolução genética”. (Em outras partes da STAT, os cientistas são referidos como “geneticistas estrelados” e “superstars da edição de genes”, e seus interesses pessoais são frequentemente ignorados; Zhang, por exemplo, é separado das discussões sobre os interesses de sua empresa.)

Por outro lado, há momentos em que a narrativa da UC Berkeley é favorecida. O Times apresentou Jennifer Doudna, não Zhang, como a verdadeira pioneira do CRISPR e pintou o instituto negativamente. Uma reportagem da BBC sobre CRISPR também é tudo sobre Doudna, dando apenas uma menção a “um grupo com base em Boston, Massachusetts”.

É claro que a narrativa favorita não é escolhida aleatoriamente. Como na imprensa política, os principais jornalistas de ciência cultivam relacionamentos com e atendem aos poderosos institutos que cobrem. Na chamada “Guerra do Genoma” dos anos 1990, o esforço apoiado pelos Institutos Nacionais de Saúde para sequenciar o genoma humano foi rivalizado por um privado liderado por Craig Venter, criando uma ruptura entre Venter e líderes do projeto NIH, como Eric Lander, agora diretor do Broad Institute.

Na STAT, Carl Zimmer escreveu um artigo crítico sobre o novo projeto de Venter que oferece testes de saúde personalizados. Segundo Zimmer, a iniciativa está “provocando grande suspeita”, enquanto alguns “questionam se os testes existentes de Venter podem dizer aos pacientes algo significativo”. Venter, escreveu Zimmer, também tinha um “cinturão preto em astúcia midiática”. É difícil imaginar a STAT direcionando o mesmo nível de escrutínio para certos laboratórios com sede em Boston.

Os institutos de pesquisa naturalmente reconhecem o valor dessas alianças com a imprensa. Por exemplo, Richard Preston do The New Yorker foi nomeado “escritor residente”no Broad Institute para escrever um livro com um dos cientistas do instituto. Em uma palestra como escritor residente, Preston anunciou que sua cobertura de um cientista se traduz em grandes quantias para o cientista. Michael Specter, também do The New Yorker, se tornou outro escritor residente no Broad para trabalhar em um livro sobre CRISPR, após escrever um artigo destacando o trabalho de Feng Zhang.

Com as linhas de batalha desenhadas dessa maneira, outra questão importante é completamente negligenciada: na realidade, muitos laboratórios contribuíram para nossa compreensão do CRISPR. De acordo com a Technology Review, de propriedade do MIT: “Não é surpresa que haja uma luta sobre quem realmente inventou. De um lado está a Universidade da Califórnia em Berkeley, onde a bióloga Jennifer Doudna e colegas da Europa dizem que é sua invenção. Do outro está Feng Zhang do Broad Institute do MIT e Harvard, que diz que não, ele teve a ideia primeiro”. A imprensa adotou na maioria a linguagem da disputa de patentes, o que deixa apenas duas escolhas sobre quem merece o crédito.

“É a comercialização da ciência acadêmica — e não a guerra mesquinha de crédito — que é a questão de interesse público aqui. “

Patentes biomédicas, como a patente CRISPR, sequestram o trabalho financiado pelo público de um coletivo e são então licenciadas, às vezes exclusivamente, sem supervisão pública. A burocracia da lei de propriedade intelectual associada a essas patentes limita o progresso da pesquisa e, posteriormente, atrasa possíveis aplicações de saúde. Os custos são exorbitantes: as taxas legais do Broad Institute para a batalha CRISPR até agora custaram mais de US $10 milhões de dólares à Editas, que recebeu uma licença exclusiva para terapêuticos baseados em CRISPR do Broad.

No entanto, a imprensa está tão tomada de entusiasmo pela cada vez mais estreita relação entre a academia e as empresas privadas que não cobre esses tópicos. O STAT celebrou essa conexão elogiando os professores do MIT que “se jogam” para a indústria “sem deixar a torre de marfim” e elogiando os alunos que contactam empresas de biotecnologia. Os jornalistas às vezes levantam questões sociais e éticas sobre a pesquisa biomédica, mas essas questões raramente interferem nas parcerias entre academia e indústria.

Eles podem, por exemplo, questionar se fazer “bebês de provetas” com CRISPR é ético, mas são as questões menos abstratas sobre propriedade do trabalho financiado pelo público que são evitadas. Até mesmo veículos conservadores de negócios como The Economist e Fortune levantaram preocupações no passado sobre a patenteação da pesquisa universitária, mas essas questões mal entraram na cobertura científica convencional.

Mas essa postura reflexiva, mesmo como fachada, parece ser a exceção em vez da regra. Muitos dos principais escritores de ciência, como Yong, pensam que sua função é “popularizar” ou “comunicar” a ciência ao público. Programas que treinam jornalistas de ciência, como o da UC Santa Cruz, são chamados de “Programas de Comunicação Científica”. O folheto do programa afirma que “as mulheres e homens que popularizam a ciência desfrutam de uma carreira que satisfaz sua inquietação intelectual” — não exatamente a imagem adversaria tradicionalmente associada ao jornalismo.

Ciência glamorizada

A torcida científica favorece institutos de elite cujo trabalho aparece nas chamadas revistas de “glamour” científico, como Nature, Science e Cell. Yong, por exemplo, escreveu cinco artigos apresentando ciência do Instituto Broad só em setembro a dezembro de 2015 (sua cobertura é quase indistinguível dos comunicados de imprensa do próprio instituto).

Zimmer também perfila repetidamente o mesmo grupo de cientistas cujo trabalho aparece na Nature e na Science. Embora seja reconhecido que ser publicado em revistas de glamour é um processo propenso a manipulação, jornalistas frequentemente o tratam como um carimbo de perspicácia científica. Essa cobertura formulaica dá uma resposta fácil para o que Begley disse ser a pergunta chave para os jornalistas: “Como você pode separar descobertas que provavelmente são verdadeiras daquelas destinadas ao lixo da ciência?” De acordo com a epistemologia da ciência que muitos jornalistas adotaram, a resposta é: a ciência “verdadeira” pode ser identificada em tempo real, se ouvirmos especialistas nos institutos de elite cujos artigos aparecem nas revistas certas.

É difícil culpar apenas a imprensa por isso quando as instituições científicas têm em grande parte internalizado a mesma atitude. Revistas científicas de alto perfil dependem de histórias chamativas e os cientistas atendem a essas revistas, muitas vezes ao preço de distorcer o conteúdo. O artigo científico sempre foi, como Peter Medawar disse em 1963, uma espécie de “fraude”: uma distorção do processo científico para se adequar às expectativas dos editores de revistas.

Não é surpreendente, então, que na ciência biomédica, que é talvez a mais governada pela publicação de elegância, tenha surgido uma indústria de “contadores de histórias especializados” para ajudar os cientistas a “comunicar”. Os especialistas afirmam que contar histórias é inevitável, dada como nossos cérebros estão conectados. Aparentemente, contar histórias “afeta mais áreas do cérebro do que mensagens racionais baseadas em dados.” Contar histórias se apresenta como uma técnica de comunicação, uma maneira de escrever melhor e produzir gráficos mais atraentes. Ele substitui o discurso entediante de argumentos, evidências e modelos concorrentes, que falha em nossa era de “distração”.

Mas a narrativa científica não se resume a um conjunto de dicas de comunicação inofensivas — é uma ideologia sobre como a ciência deve parecer, o que é e não é um resultado desejável. Quando os cientistas se concentram em encontrar “grandes histórias”, geralmente é para apelar para as revistas glamourosas da ciência.

O biólogo Randy Schekman apontou como a fixação na publicação glamourosa cria “bolhas em campos da moda onde os pesquisadores podem fazer as afirmações ousadas que essas revistas querem, ao mesmo tempo em que desencorajam outros trabalhos importantes”. A narrativa é realmente sobre cliques e citações. Livros como “A Arte da Narrativa Científica” prometem uma “fórmula passo a passo” para os cientistas maximizarem suas contagens de citações — o livro foi até usado em um curso da Escola de Medicina de Harvard. Outro guia de narrativa defende a ideia de que “Hollywood tem muito a ensinar aos cientistas sobre como contar uma história” — é fácil imaginar como isso poderia se desenvolver.

Na prática, a narrativa de histórias codifica a lógica neoliberal pela qual as universidades avaliam cada vez mais a pesquisa. Em seu livro de 2015, “Undoing the Demos”, a teórica política Wendy Brown descreveu como, sob essa lógica, os acadêmicos são transformados em “não professores e pensadores, mas em capitais humanos que aprendem a atrair investidores, a jogar com suas contagens do Google Scholar e seus ‘fatores de impacto’ e, acima de tudo, seguir o dinheiro e as classificações”. Essa lógica foi internalizada por muitos cientistas e agências de financiamento.

O vice-diretor do NIH recentemente propôs “Citações por Dólar” como uma métrica para classificar cientistas, dando mais um incentivo para os acadêmicos contarem histórias para entrar nas revistas de destaque. Alguns cientistas protestaram contra a cultura da “narrativa de histórias” ao começar uma revista alternativa destinada a publicar ciência que não seja apenas “a ciência que vende uma história”. Mas a visibilidade na imprensa e nas revistas de destaque traz mais fundos, então quebrar o molde da narrativa científica não é uma tarefa fácil.

O fato é que os cientistas apoiados pela máquina de relações públicas mais eficaz têm influência desproporcional sobre a imprensa. A mudança para ver as universidades como empresas, com alunos como consumidores e pesquisadores como empreendedores, é crucial para entender como chegamos aqui. Quando a pesquisa é julgada no imaginado “mercado das ideias”, é lógico que as universidades expandam seus esforços de relações públicas ao lado dos escritórios de transferência de tecnologia que amarram a pesquisa em teias de “propriedade intelectual”. A mídia convencional usa esses esforços de RP, em vez de pensamento crítico, para navegar na interface complexa entre ciência e sociedade.

Alguns podem argumentar que os jornalistas científicos não possuem formação científica para cobrir a ciência de forma crítica. No entanto, o que muitas vezes está faltando não é o domínio técnico da ciência, mas sim a atitude de vigilância que os jornalistas tradicionalmente prestaram homenagem. A imprensa, em vez disso, lidera com uma agenda de relações públicas de acordo com a qual, como escreveu o analista de mídia Mark Crispin Miller, o público é “guiado imperceptivelmente” por “manipuladores racionais benignos”.

O objetivo parece ser atender a institutos de pesquisa poderosos, enquanto aumenta o apoio à ciência de um público tratado como espectadores dóceis. O resultado não é benigno — uma vez que apaga as investigações de interesse público, como já vimos — nem racional. Em uma versão menos vazia de si mesma, a imprensa científica se envolveria seriamente com a curiosidade inata das pessoas sobre o mundo e a empresa científica que busca explicá-lo, enquanto visando ser parte da quarta propriedade.

Sobre os autores

Yarden Katz

é membro do departamento de Biologia de Sistemas da Harvard Medical School e membro do Berkman Klein Center for Internet & Society da Harvard University. Ele recebeu seu PhD em Ciências do Cérebro e Cognitivas do MIT em 2014.